Главная » Книги и сценарии » Многоликая эстрада. За кулисами кремлевских концертов

Многоликая эстрада. За кулисами кремлевских концертов

В своей книге автор рассказывает о забавных, а зачастую и острых ситуациях, которые возникали при организации кремлевских концертов, о конфликтах с чиновниками от культуры, в том числе и из высших эшелонов власти. Но прежде всего эта книга о мастерах эстрады и театра, о друзьях и коллегах.

Иоаким Шароев

Многоликая эстрада. За кулисами кремлевских концертов

Талантливому другу

Сергею Федоровичу Лисовскому —

посвящаю

Об учителе

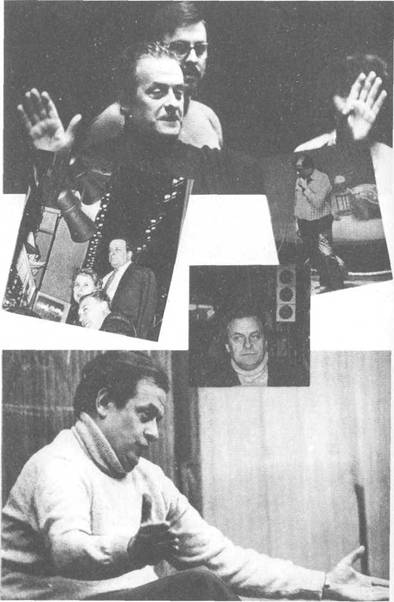

Надо написать предисловие к книге моего учителя, но вот так сразу сделать это непросто: глаза разбегаются. Их у меня, как и положено, только два. А чтобы охватить все многообразие творчества И. Г. Шароева, надо иметь их много, иначе многое ускользнет от внимания. Сделать это трудно.

Я просто скажу, что мой учитель в своей жизни занимался многим: оперой и эстрадой, кино и массовыми театрализованными зрелищами...

Вместе с единомышленниками организовал Международный союз деятелей эстрадного искусства и стал его первым вице-президентом; написал десять книг, множество сценариев массовых представлений, фильмов, оперных либретто...

Он был режиссером в Большом театре, главным режиссером Московского театра эстрады, около шести лет проработал главным же режиссером Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко...

Кроме того, четыре года руководил объединением музыкальных фильмов и концертных программ творческого объединения «Экран» на Центральном телевидении...

Он был художественным руководителем и главным режиссером культурной программы Олимпиады-80, организовывал многие декады и фестивали искусств народов нашей (увы! теперь уже не совсем так) страны. Успел поработать и за рубежом: ставил оперные спектакли в ФРГ и Югославии, большие концерты в Мадриде, Афинах, Хельсинки, Берлине, Белграде, Софии, Будапеште, Праге...

И вот уже тридцать лет под его неусыпным (и любящим) оком — созданная им кафедра эстрады в нашем ГИТИСе. (Теперь у него новое название — Российская академия театрального искусства). С 1992 года наиболее одаренные студенты получают здесь стипендию имени академика И. Г. Шароева.

Среди воспитанников кафедры — «звезды» нашей эстрады, ее сегодняшняя элита: Алла Пугачева, Евгений Петросян, Лайма Вайкуле, Клара Новикова, Ефим Шифрин и многие-многие другие (о некоторых из них написано в этой книге).

Под этим же любящим оком как режиссер «пророс» и я, хотя долго сопротивлялся, «закопавшись» в цирковые опилки.

Но и сам И. Г. Шароев тоже не раз попадал под «всевидящее око» всегда во всем разбирающегося и все знающего руководства страны. Достаточно вспомнить поставленный им во времена Хрущева в Кремлевском театре джазовый концерт, который был объявлен «идеологической диверсией», а режиссер-«диверсант» на полтора года был изгнан из Москвы вместе со своим «подрывным» талантом. В связи с этим вспоминается изречение великого клоуна Грока (который имел также и степень доктора философии): «Обожаю, когда меня ежедневно бьют по голове. Когда это прекращается, я получаю истинное наслаждение».

Не берусь судить, чего в жизни И. Г. Шароева было больше — битья по голове или радостных минут творческого удовлетворения. Но в любом случае ему есть что вспомнить и о чем написать — с грустью, с улыбкой, с иронией, иногда и с обидой.

За последние годы многое изменилось в нашей жизни. Немало сверстников И. Г. Шароева отошли от профессиональной деятельности, устав или разочаровавшись в ней. Но Мастер сохранил прежнюю энергию. Я думаю, что этой неиссякаемой энергией его зарядили с такой симпатией описываемые им герои данной книги — замечательные деятели нашего искусства, рядом с которыми он жил и работал.

В этом — его счастье, а наше везение: рассказы об этих людях в книге мы прочтем «из первых рук».

У меня же не хватает нужных слов на пространное предисловие к книге учителя. Поэтому я заканчиваю: бегу к нему доучиваться.

АНДРЕИ НИКОЛАЕВ,

народный артист России

ЗАТЯНУВШЕЕСЯ ПРЕДИСЛОВИЕ

Спасибо тебе, память

Память — причудливая вещь. Она может «забуксовать» на таком месте, которое, казалось бы, по всем законам должно запечатлеться навсегда. И в то же время вдруг выхватывает из далекого прошлого мелкие детали, которые — непонятно почему — прочно осели в ней.

И тогда внезапно темнота «оживает», и из тех — скрытых дымкой времени — годов приходят люди, уже давно ушедшие. Приходят такими, какими ты их видел и запомнил: их лица, голоса, смех, поступки, оставившие след в твоей душе. Для меня они — все равно живые, с их горящими глазами, с желаниями, с огорчениями. Для меня они — не умерли, не исчезли. Они всегда рядом, вокруг, надо мной. Стоит лишь позвать их — и они приходят, не зная ни дали годов, ни расстояний. Приходят и говорят со мной, смеются, печалятся... Как тогда — в первой своей жизни.

Что это — наваждение? Или антимир?

Наверное, это атмосфера, окутывающая каждого из нас, заряженная «чувственными аккумуляторами» многих людей и при соприкосновении с ними в воспоминаниях мгновенно разряжающаяся ответом их душ.

Все они были, прошли и... остались. Не только внутри — в душе, — но вокруг нас. Они — часть твоего мира, не только прошлого, но и сегодняшнего, и будущего.

Мне хочется написать только о том, что хорошо сохранилось в памяти. Или без ошибок расшифровать записи, сделанные тогда, в далекие теперь годы.

Мне хочется, чтобы люди, прошедшие через мою жизнь, не обижались на меня. И друзья, и недруги. И те, кто любил и берег меня, и те, кто упорно и методично сокращал мне жизнь.

Время все расставило по местам, многое объяснило.

И теперь я иногда жалею — что-то не так сложилось, не такими, как хотелось, были отношения с некоторыми моими современниками. Но фантазировать и выдумывать я не буду: ни к чему это. Ведь так много случилось в жизни, так о многом можно рассказать.

Жалею я только, что в стремительной молодости по беспечности не все записывал. Поэтому что-то забылось, стерлось... Жалею, что так поздно постиг удивительную мысль Марины Цветаевой: «Через пятьдесят лет все мы будем в земле. Будут новые лица под вечным небом. И мне хочется крикнуть всем еще живым: Пишите! Пишите больше! Закрепляйте каждое мгновение, каждый жест, каждый вздох!.. Записывайте точнее! Нет ничего неважного!»

Память, память... Ее характер неожидан.

Иногда мелькнет в ее глубинах лицо, вглядишься в него, узнаешь, остановишь и — вспомнишь.

А иногда возникнет в памяти чей-то голос — и ты слышишь, как он отчетливо произносит смешную фразу (смешное почему-то запоминается лучше). Повторяешь эту фразу, интонацию — и появляется лицо говорившего, оживает. Искрятся его глаза, от них исходит тепло — и вот ты уже вступаешь в беседу с пришедшим, и вести ее легко и радостно...

Наконец-то! Слово найдено! Именно радость пришла ко мне, когда я писал эту книгу. Радость общения с дорогими для меня людьми — и ушедшими, и живыми.

Радостно, что я снова могу говорить с ними, шутить, вспоминая то, что было десять, тридцать лет назад.

Спасибо тебе, память. Ты честно потрудилась и очень помогла мне вернуть многое из того, что прошло и исчезло.

Прошло потому, что все — в движении. Все движется — мысли, поступки, смех, горечь, музыка, стихи... Каждый день и час, каждая минута. И эта динамичность — непредсказуема. Все — неостановимо.

Я всегда ощущал это. Может быть, поэтому и спешил. Всю жизнь. Пытаясь не опоздать, догнать уходящий день, не оказаться в дне вчерашнем.

Прав великий Леонардо, сказав: «Вода, в которую мы входим, — последняя из той, что уже протекла, и первая из той, что течет к нам; таков и настоящий день». Надо помнить об этом.

Каждая личность — неповторима и потому — драгоценна. Признательность многим незаурядным людям переполняет мое сердце. И это одна из причин для написания книги.

Сейчас пришло время остановиться. И оглядеться. А оглядевшись, разобраться: что было, что свершилось. И вот, наряду с уже ушедшими, мысленно вижу я своих современников, тех, кто живет, творит, действует сегодня. Таланты, мастера, первопроходцы, отважные люди, которые боятся в жизни только одного — неполно выразить себя, недосказать, недопеть, недописать.

Их много было вчера и много сегодня — своеобразных людей. И сложных. Талант и не может быть простым: в нем много слагаемых, и их сложнейшая взаимосвязь многозначна.

Друзья, соратники, ученики...

Их много, и это очень радует. Потому что в их творчестве есть часть (пусть малая) и моего сердца, и моего участия. Эти люди дороги мне не только своими достоинствами, но и недостатками, и причудами. Ведь теневые стороны их характеров — тоже одна из граней таланта. В этом — тоже проявление разнообразия личности.

И пусть на страницах моей книги состоится наша встреча. Хотя бы в моем воображении. И тогда страницы наполнятся их голосами, биением сердец, радостью и душевностью.

Значит, в путь. Нелегкий, но отрадный.

Я начинаю долгую беседу с ними. Приглашаю и вас, тех, кто приготовился прочитать эти страницы.

Начинаем...

Похвала эстраде

Я рад, что в мою судьбу более тридцати лет назад стремительно вошла эстрада. Мои встречи с ней, впечатления — незабываемые страницы жизни.

Эстрада — это целый мир, со своими сложностями, законами, со своеобразной этикой, с особым пониманием дружбы, взаимовыручки. И вместе с тем — с жестокостью, открытой борьбой за выживание.

Да, это так. И закрывать глаза на особенности этого мира — значит искажать его.

Эстрада динамична: она всегда в обновлении, устремлена в завтрашний день. И устремление это — яркое, звонкое и веселое. Данное обстоятельство чрезвычайно важно для понимания этого искусства.

Здесь нельзя останавливаться. Задержка — смерть. Тогда тебя сразу обгонят, оттеснят братья-соперники: театр, кино, телевидение.

Но эстрада — вечно побиваемая, унижаемая, даже уничтожаемая и вновь возрождающаяся — давно выработала в себе защитную силу сопротивления. Издавна — еще с XIV – XV веков, а может быть, и раньше — в разных странах родилась народная эстрада. Тогда она, конечно, называлась не так. И в средние века, и в эпоху Ренессанса актеры различных жанров назывались иначе — мимы, жонглеры, буффоны, гистрионы. Это были не театральные актеры: комедиа дель арте родится позже, в XVI веке. В их выступлениях уже проявлялись черты, свойственные будущей эстраде. Сатира на городской быт и нравы, острые шутки на политические темы, критическое отношение к власть имущим, к церковникам, куплеты, комические сценки, прибаутки, игры, клоунская пантомима, жонглирование, музыкальная эксцентрика — вот зачатки будущих эстрадных жанров, родившихся в шуме и гаме карнавального веселья. Равно как и конферанс: его предшественниками были зазывалы. При помощи прибауток, острот, веселых куплетов они сбывали любой товар простодушным покупателям (оговорюсь — это без каких-либо намеков на сегодняшнюю жизнь).

Плебейский характер этих уличных игрищ несомненен, как и игровая природа народного действа. И еще одна важная черта — доходчивость и массовость! Это всегда было непременным условием существования веселых жанров.

Средневековые карнавальные артисты — предшественники сегодняшних «эстрадников» — как правило, не играли спектаклей. Основой выступлений на площадях мимов, жонглеров, гистрионов была, говоря сегодняшним языком, миниатюра. В выступлениях гистрионов отсутствовали сюжет, пьеса (эти элементы, связывающие действие воедино, — главная особенность театра). Игрища и игры состояли из различных номеров, а их исполнители владели словом, пели куплеты, разыгрывали сценки, показывали пантомимы, играли на различных музыкальных инструментах...

Были еще актеры-одиночки. Они умели делать многое, каждый был универсалом. Если они и собирались в актерские ватаги, то не для спектаклей, а для «сборных концертов».

Гистрионы не изображали персонажей — они всегда выступали от себя и от собственного имени, напрямую обращаясь к зрителям.

Это и сегодня — одна из главных отличительных черт эстрадного искусства.

Примечательно, что эстраду побаивались всегда. Еще со средних веков она привлекала пристальное внимание властей. Изгонять и запрещать ее стали уже тогда. И эта традиция благополучно дожила до нашего времени.

В те давние времена за эстраду взялась церковь и преследовала ее последовательно и жестоко. Церковники раньше других поняли, что карнавальное действо, с его буйным весельем, остроумным и злым осмеянием богатеев по сути было протестом против тех, кого хлестко «протаскивали» «народные забавники».

Протестовать можно различными способами — и восстаниями, и воззваниями, и оружием. Но смех и веселье тоже могут быть протестом. И очень сильным. Власти предержащие — надо отдать им должное — во все времена учитывали это. Карнавальным весельем народ как бы противопоставлял церковной аскетичности здоровое жизненное начало.

Это лишь некоторые из форм существования средневековой эстрады.

Очень давно возникли и масленичные комические игры. Облаченная в шутовскую форму критика государственного устройства, а также церкви стала основой этих массовых действ, где тоже исполнялись веселые и злые сатирические сценки, песни.

Масленичные народные представления оказали влияние на рождение в XV веке одного из интереснейших явлений того времени — «дурацких обществ». «Орден дураков», «Беззаботные ребята», «Рогоносцы» — эти шутовские объединения устраивали «праздники дураков», во время которых остроумно высмеивали нравы королевского двора, судейских, духовников. Но и власти не дремали, они всегда были начеку. Однажды упрятали в тюрьму целое «дурацкое общество» «Бадошь». Так невинные, казалось, шутовские забавы приобретали значимость политических выступлений и воспринимались достаточно серьезно. Недаром небезызвестный кардинал Ришелье (уже позже, в XVII веке) специальным указом запретил шутовские общества.

Было еще одно своеобразное проявление духа протеста. В средневековых городах Европы существовали «риторические камеры» — литературные объединения, занимавшиеся, как бы мы теперь сказали, созданием сценариев и организацией народных карнавалов и гуляний. В них риторы тоже не в лучшем свете выставляли сеньоров, епископов, даже иезуитов, что по тем временам нередко было совсем не безопасно.

Их остроумные стихи, куплеты, песни, созданные на основе фольклора, восторженно воспринимались простым людом.

Естественно, что и риторов — этих предтеч нынешних авторов-сатириков — постоянно преследовали, гнали. Только диву даешься — как средневековые нравы сохранились до атомного века! Но ведь дожили!

Когда же клирики-ваганты в своих остроумных сатирах замахнулись на самого папу римского (!) — власти решительно расправились с этими «авторами-исполнителями»: кого бросили в тюрьму, кого просто уничтожили. (Как это похоже на то, как совсем недавно в нашей стране «избивали» современных сатириков! Методы расправы со времен средневековья не изменились.)

Но и в те времена «общества дураков» не сдавались и не складывали оружия. В XV веке в шутовских объединениях возник особый комедийный жанр «соти́» (дурачество) — своеобразное обозрение, составленное из сатирических эпизодов и построенное по принципу эстрадного ревю.

«Дуракам» позволялось многое. Ведь дурак — на то он дурак и есть.

Честь и слава мужественным средневековым авторам и артистам, прикидывавшимся дураками!

* * *

Под этой маской существовали и российские скоморохи. Они тоже доставляли много неприятностей властителям России, и светским, и духовным.

Издревле творческий дух народа находил на Руси выход в песнях, плясках, комических скоморошьих играх и «глумах». Жизнерадостность, готовность к шутке, к насмешке — все это нашло воплощение в «смеховой культуре» или, говоря словами А. Н. Островского, «комической производительности». Наиболее ярко это сказалось в скоморошьих забавах, потехах и в массовом творчестве — народных гуляньях. В них — истоки российской поэзии, музыки, театра. И эстрады тоже.

Раусные деды[1], петрушечники, раёшники, вожаки «ученых» медведей были непременными участниками народных гуляний. И конечно же, актеры-скоморохи (или «охотники», как их тогда называли). Они вели злободневный «конферанс», разыгрывали «скетчи» и «репризы», играли на дудках, гуслях, сопелях. Потешали народ, который встречал хохотом их шутки.

Одним из сильнодействующих средств была — не побоимся этого слова! — политсатира. А как еще назвать скоморошьи выпады в адрес власть имущих? За это скоморохи подвергались жестоким гонениям, отзвуки чего находим даже в летописи — «Повести временных лет»: «Таких людей дьявол обольщает и другими способами, отвлекая нас от Бога всевозможными соблазнами: трубами и скоморохами, гуслями и русальи» (имелись в виду праздничные гулянья). Вольное скоморошье искусство на Руси воспринималось властями как дьявольский соблазн.

Еще бы! Летопись говорила о большой опасности для церкви: скоморошьи игры и братчины шли при «аншлагах» (как сегодняшние эстрадные представления), а церкви — пустовали (как сегодня залы провинциальных филармоний на камерных концертах). И этому тоже есть свидетельство в той же «Повести временных лет»: «Ведь мы видим места для игрища утоптанными, и людей много множества, яко происходит давка, когда начинается представление, от беса замышленного дела. Егда же бывает год (т. е. время) молитвы, мало их обретается в церкви».

В XVI веке «Стоглав» запретил скоморошество, назвав его кратко и определенно: «бесовское позорище». Осудил скоморошьи потехи и «Домострой».

При царе Алексее Михайловиче скоморохи были вообще истреблены. Всемогущее боярство и церковные власти много способствовали этому, тщательно «подготовив» царя-батюшку.

Но «забавники» оказались живучи: скоморошество, перестав так называться, не исчезло, ибо не могла исчезнуть извечная тяга народа к шутке, острому словцу, насмешке, веселью. Не удалось царским «грамотам» задушить способность русского народа к «комической производительности», к критическому складу ума, бойкому меткому языку. Скоморохи оставались жить вопреки всему. Они только стали зваться «народными забавниками», «потешниками». Но приняв «дурацкий» вид, они не изменили существу скоморошества: по-прежнему потешали простой люд сатирами, заставляя людей задумываться над несправедливостью жизни.

...И в наше время не сладка жизнь сатириков. Трагичной была жизнь Михаила Зощенко, задыхавшегося в смрадном болоте поношений, доносов, издевательств и унижений.

Запрещенный Михаил Булгаков жил «с наглухо зажатым ртом». Каким же мужеством, какой верой в свою правоту надо было ему обладать, чтобы выдержать многолетнее «хождение по мукам» и не сдаться, не отступить, не согнуться? (Помните, у Анны Ахматовой: «Ты так сурово жил и до конца донес великолепное презренье...»?)

Таинственная, скрытая за глубокой печальной иронией философская сатира Андрея Платонова тоже была вовремя «оценена» по достоинству, в результате чего он бедствовал, голодал, работал дворником при Союзе писателей, потерял сына, которого сгноили в тюрьме.

До сих пор не могу найти объяснений, почему Сталин оставил их всех в живых, хотя жестоко расправлялся с людьми и по более безобидным поводам? Почему выжили они — гениальные сатирики, — искусство которых было для властей опаснее пушек и бомб?

А Владимир Маяковский? Пока воспевал, он был нужен. Но когда появилась целая серия сатирических эскапад поэта — «Клоп», «Баня», поэма «Плохо» (после октябрьской поэмы «Хорошо»), остро критические стихотворения, — Маяковский испил полной чашей издевательства, унижения, угрозы. И не захотел ждать, чтобы за ним пришли. Он сам предупредил назревающие и, очевидно, неизбежные события...

А уже в наши дни?

Долгое время «в загоне» был Михаил Жванецкий — «первая перчатка» отечественной сатиры 70-90-х годов. Где-то в полуподполье попрятались Аркадий Хайт, Семен Альтов, Игорь Виноградский, Альберт Левин, Ефим Смолин и многие другие. А сегодняшнее «скоморошье племя», «народные забавники», «потешники», гистрионы? Сегодняшнее «дурацкое общество»? Как там они?

Даже Чарли Чаплину — комику века — жилось трудно. И даже — заметьте! — в свободном мире капитализма. Ему не могли простить в Америке, что он видел только одну-единственную сторону жизни — печальную. И сатирически высмеивал причины этого. Даже когда президент Франклин Рузвельт провозгласил «новые времена» для американского общества, Чаплин и это вывернул наизнанку и высмеял саму идею «всеобщего благоденствия».

А как он осложнил себе жизнь, сняв «Великого диктатора», подвергнув в этом гениальном фильме безжалостному осмеянию самого Гитлера! После «Диктатора» он был внесен в «черные списки» гитлеровцев под № 1, и нацистские ищейки охотились за Чаплиным, ибо был приказ уничтожить его. Но великая свободная Америка выжила своего гениального сатирика, и он был вынужден покинуть ее.

А у нас? Кто вспомнит про инфаркты, «заработанные» великим сатириком Аркадием Райкиным во время трудных выпусков новых спектаклей?

Кто знает, сколько угроз раздавалось в адрес Геннадия Хазанова, когда он осмелился исполнить по телевидению шуточный монолог о советском разведчике, — тогдашнее руководство КГБ усмотрело в этом неуважение к Комитету.

Сколько нервов потрачено Юрием Тимошенко и Ефимом Березиным, Ильей Набатовым, Романом Карцевым и Виктором Ильченко, Евгением Петросяном, Кларой Новиковой и многими другими — не столь известными? Несть им числа.

И слава их стойкости — они выдержали. И — победили. Несмотря на все запреты, указы, постановления. А если бы они не выстояли — какой обедненной стала бы сегодня наша эстрада!

Сатирик должен быть не только талантлив, находчив и остроумен. В неменьшей мере ему должны быть присущи смелость и мужество.

Иначе — нельзя. Ни в средние века, ни в наше время.

А власть всегда будет оберегать свое благополучие, не отделяя его от благополучия государственного. В этой нерасторжимости — главная опасность. И для сатиры и сатириков.

Сегодня их искусство приобрело силу воздействия невиданную! Раньше несколько тысяч (пусть несколько десятков тысяч) были зрителями эстрадных концертов. И слово сатирика воздействовало на эти тысячи.

А сегодня? Артист выступает по телевидению, и его смотрят одновременно 200 – 250 миллионов! И острое слово оказывает мгновенное и неотразимое действие на миллионы!

Всему мужественному племени сатириков — честь и хвала! И наша благодарность. И низкий поклон.

Но не только им. Всем, кто бился за эстраду, отстаивал ее: певцам, артистам речевых жанров, музыкантам, артистам балета, режиссерам, художникам, композиторам, поэтам...

Потому что эстрада — понятие чрезвычайно широкое. Это не только Аркадий Райкин, Алла Пугачева, Махмуд Эсамбаев... Это и ансамбль «Березка», и хор им. Пятницкого, и ансамбль Игоря Моисеева, и эстрадно-симфонические оркестры, и... И многое другое.

Мой рассказ — не о несчастьях эстрады, не о негативных сторонах ее, ибо об этом так много сказано и написано, что говорить на эту тему просто уже нет сил. Ругать эстраду — тоже привычно и просто.

Я хотел бы повести разговор о высокой эстраде, о том ярком явлении в искусстве, которое всегда вызывало и вызывает большой интерес у всех.

Давайте хвалить ее! Тем более, что есть за что. Она так нуждается в этом и так достойна похвалы — живая, острая, звонкая, талантливая ЭСТРАДА!

Хула эстраде

Я был искренним, когда писал предыдущую главу. Но хочу быть искренним до конца, и потому надо сказать и об изнанке дела, которому я воздал хвалу.

А она, увы, существует.

В последние годы эстрада зачастую оборачивается к зрителю именно своей изнанкой. И это болезненно ощущают не только артисты, но и режиссеры.

«...Ты понимаешь, старик, в чем злая суть, — мрачно напутствовал меня, оптимистично возбужденного, по окончании аспирантуры ГИТИСа профессор И. Г. Шароев, — режиссер эстрады — фигура самая трагическая во всей системе театральных искусств». «Кокетничает мастер», — подумалось тогда. Но вот промчались годы, и нынче, в славные времена разгула демократии (читай — вседозволенности), времена фальсификации профессии режиссера эстрады, слова умудренного опытом педагога обрели поистине трагический смысл.

Наша отечественная эстрада, с ее традициями, с ее неподражаемым умением во все времена любых социальных катаклизмов будоражить умы и сердца людей, брошена на произвол судьбы, на откуп дельцам от искусства. Этим прыщам, высыпавшим на теле нашей многострадальной эстрады, даже невдомек, что в погоне за наживой они не просто торгуют сегодняшним искусством, используя хроническое финансовое голодание дорвавшихся до шальных денег артистов, а калечат, разлагают души грядущих поколений зрителей, хлынувших на бесчисленные, оболванивающие своей безликостью, похожестью тусовки».

Это написано одним из моих учеников — теперь кандидатом искусствоведения, лауреатом I Всесоюзного конкурса режиссеров эстрады — Валерием Яшкиным.

Подтверждаю: я в самом деле тогда высказал горькую истину о режиссерском одиночестве. И хотя со времени того разговора прошло немало лет, я и сегодня могу подписаться под каждым своим словом. Тем более что, с моей точки зрения, сегодня стало еще хуже. И — намного. И выхода, похоже, нет.

Снова похвала. Хочу оговориться — далеко не все так мрачно, как может показаться. Время выдвинуло и талантливых менеджеров, деятельность которых прогрессивна, которые высоко держат уровень эстрадной культуры.

* * *

Крупные концертные организаторы в нашей эстраде были всегда. Но в прежние времена их деятельность протекала полуподпольно, так как государственные системы давили их инициативу и самостоятельность.

И все же — даже в тех железных тисках — они делали свое полезное дело. С оглядкой, вынужденные зачастую не афишировать свои «деяния», они создавали своеобразные сообщества, в которых были задействованы сотни людей.

Огромным уважением среди артистов эстрады пользовался Юрий Львович Юровский, которого все звали ласково «папа Юра». Благодаря его усилиям в нашей концертной жизни было создано многое — от Омского русского народного хора до новой структуры Росконцерта, необычайно расцветшего при нем. Но я был свидетелем и того, чего стоило ему помогать эстраде, ее процветанию и развитию, обходя дурацкие тогдашние законы и ограничения.

Эти «законы» отняли несколько лет жизни и у другого концертного организатора — Эдуарда Смольного.

Не могу не назвать и Константина Харлипа — воистину уникального директора многих декад национального искусства, с которым мне пришлось работать. Он обладал ценным и редким качеством — гордостью подлинного профессионала. Слова «нет» для него не существовало, если он поверил в режиссера и помогал ему.

Я вспоминаю, как за день до заключительного концерта декады якутского искусства в Москве мне потребовались две оленьи и три собачьи упряжки для выступления ансамбля охотников. И Отдел культуры ЦК, и министр культуры развели руками — это уж слишком, такие капризы молодого режиссера! «Это невозможно!» — Ответ начальства был категоричен. Но Харлип сказал: «Будет».

И на следующий день военным самолетом «перебросили» из Якутии в Москву нужные для концерта упряжки. Там, где бессильны оказались ЦК и министр, Харлип «обеспечил». Одному ему известными путями. Когда же на сцене Большого театра, где проходил концерт, я, чуть не в слезах, кинулся к нему со словами благодарности, Харлип, покосившись в сторону министра, с подтекстом ответил: «Ким, дорогой, это ведь профессия...»

Трудна, а зачастую и трагична была жизнь эстрадных продюсеров. То, за что теперь менеджеров и продюсеров возносят до небес, награждая их национальной премией «Овация», в те времена строго каралось «по закону».

Но в конце 70-х — начале 80-х годов, еще до «перестройки», в концертной практике исподволь стало зарождаться новое движение, которому было суждено в дальнейшем стать определяющим в жизни эстрады, — шоу-бизнес. И что весьма примечательно — это было движение молодых, пришедших на смену эстрадным «зубрам». Естественно, что у молодых рождались новые идеи и новые формы работы.

Они отказались от стандартного, вневозрастного зрителя и очень точно выбрали новый адрес: их союзниками стали студенты, старшеклассники, молодые рабочие. Миллионы зрителей. Это была огромная и чрезвычайно благодарная аудитория — горячая, отзывчивая, ищущая ответов на мучившие их вопросы. Ответов, которых не могли дать ни государство, ни школа, ни забитые скудной и суровой жизнью родители.

И — пусть это не покажется странным — шоу-бизнес стал своеобразным проявлением протеста. Шоу-программы, дискотеки, массовые действа... В них молодые наконец-то услышали то, чего жаждали, — скепсис насчет светлого будущего; откровенный — зачастую сгоряча, с перебором — разговор о любви, сексе; снисходительно-пренебрежительное отношение к почтенным «предкам». Словом, это было обращение к душам молодых, призыв поверить в собственные силы, не надеяться ни на кого — ни на папу, ни на маму, ни на комсомол, ни на родную партию... Лучше уж одиночество, чем вот такая вымученная общность, выдуманный спаянный коллектив, в который государственная машина силой загоняла молодых...

Так «перестройка» молодых душ началась задолго до официально объявленной, и запевалой тут стал шоу-бизнес. Его энергичные деятели надолго обогнали своих предшественников — старых администраторов прежней эстрады. Правда, мы не должны забывать, что «зубры» никогда и не были хозяевами «дела» — они работали в государственной системе, и львиная доля их незаурядной энергии уходила на то, чтобы обойти эту систему и ее законы.

У менеджеров «новой волны» условия были иные — они добились самостоятельности, став полновластными хозяевами. Кстати, это потребовало еще большего напряжения сил, большей ответственности и смелости.

Да, шоу-бизнес — непростое и неоднозначное явление. И хвала тем молодым, кто еще лет пятнадцать назад услышал зов времени и сумел пробиться к сердцам молодого поколения. И это новое поколение пошло за теми, кто открыто говорил ему о нашей унылой жизни, кто воспевал, вопреки всему, силу молодости, любви, давая хоть какую-то надежду на завтрашний день.

И здесь необходимо назвать имя, сегодня знакомое многим. Имя одного из пионеров шоу-бизнеса. Это молодой Сергей Лисовский, основатель и президент фирмы «ЛИС'С». Он может служить образцом деятелей «новой волны». Его бесспорный организаторский талант сочетается с высокой культурой и безошибочным вкусом. Он родился в профессорской семье, в юности прошел школу комсомольской райкомовской (!) работы. Думаю, что если бы Сергей Лисовский пошел и дальше по общественной стезе, то возглавлял бы сегодня какое-нибудь крупное общественное движение или сидел бы в одном из самых «важных» кабинетов. Но его влекло другое: яркие зрелища, громкая современная музыка, тысячи людских глаз, светящихся восторгом, шумный успех — словом, то, что всегда сопровождает талантливую эстраду. В шоу-бизнесе он создал свою «империю», объединив первоклассные эстрадные группы и выдающихся исполнителей. Фирма «ЛИС'С» работает настолько четко и слаженно, работа в ней построена так разумно, что напоминает мне (не обижайтесь, менеджеры отечественного образца!) блаженные дни моей работы с профессиональными западными фирмами.

С. Лисовский заставил говорить о себе несколько лет назад, и с тех пор гриф его фирмы стал знаком, узнаваемым миллионами. Когда я думаю о том, что этому «генератору идей» всего 33 года, то представляю, сколько еще нового и неожиданного «выдаст» он в свет.

Доброго слова заслуживают и Самвел Абрамян — президент фирмы «Менеджер», и директор и художественный руководитель Государственного концертного зала «Россия» Петр Шаболтай, и Игорь Гранов, и Николай Бутов, и директор хора им. Пятницкого, талантливая Александра Пермякова...

Особо хочется мне сказать о продюсерской деятельности Аллы Пугачевой — создательницы замечательного «Театра песни», о ее «Рождественских встречах» во дворце «Олимпийский».

Много благотворительных акций в области эстрады провели Иосиф Кобзон и Отари Квантришвили.

Необходимо назвать и Павла Слободкина, создавшего в Москве, на Арбате, интереснейший музыкальный центр...

Это талантливые организаторы, люди деятельные, творческие. Но, увы! — они исключение из общего правила.

Опять хула. Жизнь эстрады — точное отражение процессов, происходящих сегодня в стране. Много «джиннов» выпущено из бутылки за последние годы. Результаты — налицо.

В такие тупиковые времена, как сейчас, культура бьется насмерть с темными силами. Бьется отчаянно, понимая, что дальше может быть еще страшнее — «черные дыры», откуда возврата нет. И в этой битве не последнее место уготовано эстраде.

Позволю себе еще раз привести слова Валерия Яшкина:

«В удручающих тусовках, под громыхающие заезженные фонограммы (зачастую не свои), в невероятных ужимках и прыжках изгаляются доморощенные Маши и Миши, Ромы и Риммы и, разбивая вдрызг незвучащие струны и клавиши, выжимают потоки перемешанных с дешевой тушью слез у музыкально и сексуально созревающих поклонниц, сливающихся в едином психоделическом экстазе с конвульсивно бьющимися на стульях ревущими сверстниками».

Раньше режиссер был создателем спектаклей, программ, воспитателем будущих звезд. Он многое определял на эстраде и в массовых зрелищах. От его таланта, его культуры, вкуса, фантазии зависело развитие жанров, их стиль. С именами режиссеров было связано появление целой плеяды артистов эстрады.

А ныне?

И снова горькие, но правдивые слова Валерия Яшкина:

«...Понятие «режиссура» стало использоваться как дополнительная легальная статья для «вымывания» денег... Святая эта профессия, к которой люди идут годами образования, поисков, размышлений, страданий, подразумевает интеллект, фантазию, способность сочинять, творить, создавать... Но разучившиеся краснеть, случайные на эстраде люди, на всех тусовочных афишах с апломбом, зачастую вдвоем-втроем, величают себя режиссерами-постановщиками. Среди этих новоиспеченных «Станиславских» — в основном густо расплодившиеся «жуки»-администраторы, случайные «работники культуры» всех мастей и напористая журналистская братия». Читать это тяжело и обидно, но увы... Режиссеров-профессионалов в этой свистопляске отодвинули на задний план «умелые» деляги, влезшие в святое дело режиссуры. Воевать с этой братией трудно, потому что они связаны с исполнителями, заинтересованными в гонорарах; с руководителями концертных организаций, которым по многим причинам выгодно держать эту «шатию»; с определенной частью прессы...

Эстрадный «джинн» выпущен из бутылки. Найти бы, кто его выпустил! Нет виноватых и все тут! Как не найти виноватых в развале нашей экономики, в уничтожении сельского хозяйства, в трудностях, что душат великую страну...

Чем внимательнее я перечитываю справедливую статью моего ученика, тем более понимаю: глас вопиющего в пустыне... И думается — кому нужны наши воззвания? Кому вообще сегодня нужна культура? Тем более эстрада. Кому мы вообще нужны? И видятся мне наглые типы, читающие статью (если вообще они ее читали) Яшкина и ухмыляющиеся в адрес всех нас — этаких «инопланетян», залетевших из других галактик, наивных и ничего не понимающих. Всех тех, кто даже своим присутствием мешает им окончательно разрушить то, что осталось от эстрады.

Что же дальше? Куда бредем в потемках? И куда придем мы, грешные? Как потом выбираться из этой ямы, в которую зарываемся? Все глубже и глубже.

Может быть, я сгущаю краски? Преувеличиваю? Нет! Напротив, даже несколько обеляю, чтобы не так уж казалось все черно на эстраде. На ней и в самом деле много талантливого и хорошего. И сегодня на ней работает плеяда замечательных артистов. Они несут людям радость, улыбку, надежду.

Но мутная волна тревожит всех, кому дорого это жизнерадостное искусство. Волна, к несчастью, набирает силу и по своей сокрушительности приближается уже к цунами.

Кто остановит цунами?

СЕМЬЯ

Мои родители: отец — Георгий Георгиевич и мама — Валентина Николаевна

Мой брат Антон — скрипач и дирижер

Сын Игорь

Со мной две Ириши — жена и дочь

Юность

ГИТИС, 1949 год

ГИТИС, на занятиях с Л. В. Баратовым, 1948 год

Большой театр, я — ассистент Л. В. Баратова, 1954 год

НОСТАЛЬГИЯ

Приход

Моя судьба сделала неожиданный зигзаг: осенью 1959 года я пришел в эстраду. До того этим видом искусства я не занимался — по образованию я режиссер музыкального театра, пять лет проработал в Большом театре. С 1957 года начал ставить театрализованные концерты. Конечно, в них мне приходилось работать и с артистами эстрады разных жанров, но это искусство я, откровенно говоря, знал скорее понаслышке. Я любил эстраду, хотя и издалека: она всегда мне импонировала своей яркостью, броскостью, своеобразием проявления талантов. Сокращать эту дистанцию в мои планы не входило.

В те годы основным организационным звеном в эстраде было ВГКО — Всероссийское гастрольно-концертное объединение. В него входили Мосэстрада, Ленконцерт, Московский театр эстрады и то, что впоследствии называлось Росконцертом. Так что под крышей ВГКО были собраны главные творческие силы.

Министерством культуры я был назначен главным режиссером этого объединения. Направив меня сюда, начальство сделало, по-моему, еще один непродуманный шаг в ряду своих «ляпов».

До ВГКО я почти год проработал художественным руководителем Кремлевского театра. Мои отношения там как-то не сложились, и я вынужден был уйти оттуда.

И тут началась цепь парадоксов. Министерство культуры РСФСР не захотело со мной расставаться. В Отделе культуры ЦК КПСС и в министерстве, очевидно, оценили мое бесстрашие: я один на один «сражался» с могущественной организацией, владевшей Кремлевским театром — комендатурой Кремля, — и решили не отпускать меня «на свободу». Предложили для начала возглавить Управление театров и стать членом коллегии министерства.

Но я был непреклонен. Вкусив «прелести» руководства и познав на собственной шкуре, что в критической ситуации ты остаешься один-одинешенек, всем на растерзание, я решил бежать куда глаза глядят. Мой отказ был неодобрительно встречен «руководителями культуры». На меня стали «давить». Но я не сдавался и держался до последнего. Тогда, в назидание другим, меня решили проучить за строптивость. В качестве наказания (так прямо и говорили) приняли решение «сослать» меня в эстраду. «Там он хлебнет! — веселились в министерстве. — Он еще прибежит к нам».

Скрепя сердце я согласился. И оказался в новой для себя среде, не зная, что меня ждет там. Но я был молод, самонадеян, и дух авантюризма провоцировал на рискованные дела.

В ВГКО все знали, что я пришел из Кремлевского театра, и на первых порах называли меня «наш комиссар».

Что представляла собой эстрада в конце 50-х — начале 60-х годов? Ее уровень был чрезвычайно высок. Музыкальную часть украшали три первоклассных джаза: Леонида Утесова, Олега Лундстрема и Эдди Рознера. Эти яркие личности определяли направление, стиль, репертуар своих славных коллективов.

К. И. Шульженко

Певческая эстрада была представлена в основном женской частью: Клавдия Шульженко, Гелена Великанова, Нина Дорда, Капитолина Лазаренко, Нина Пантелеева. В жанре народной песни еще блистали Ирма Яунзем и Лидия Русланова. Но уже возникли имена Майи Кристалинской, Анастасии Кочкаревой, Ирины Бржевской, Тамары Миансаровой. Постоянно выступали на эстраде с песнями Марк Бернес, Владимир Трошин, Николай Никитский, несколько позже появился Валерий Ободзинский.

Л. Б. Миров и М. В. Новицкий

А. С. Менакер, М. В. Миронова

Н. П. Смирнов-Сокольский, О. Л. Лундстрем

А. А. Акопян, Л. С. Маслюков

Г. М. Великанова

Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитишна — В. Тонков и Б. Владимиров — мои однокашники

Г. Хазанов

На репетиции в Кремлевском Дворце

В речевых жанрах созвездие талантов было поистине уникальным. Активно работало старшее поколение: Николай Смирнов-Сокольский, Илья Набатов, Михаил Гаркави, Лев Миров и Марк Новицкий, Мария Миронова и Александр Менакер, Афанасий Белов, Рина Зеленая, Александр Шуров и Николай Рыкунин. Уже «на подходе» к ним были Борис Брунов и Олег Милявский. Если принять во внимание, что Аркадий Райкин ежегодно по 3—4 месяца выступал в Москве, то картина получится впечатляющей.

В оригинальном жанре блистали Тамара Птицына и Леонид Маслюков, Раиса Калачева и Михаил Птицын, Арутюн Акопян, Дик Читашвили...

Это был поистине «золотой век» нашей эстрады, ее «звездные» годы.

И это — в одной Москве! Я не говорю о Ленинграде, где было много своих мастеров. Но мне пришлось работать в основном с московскими артистами, поэтому мой рассказ будет ограничен рамками столицы.

У эстрады 60-х годов было драгоценное качество, ныне утерянное, и, боюсь, навсегда. Она была значительно добрее, чем сегодня, душевнее и... спокойнее. Да, именно спокойнее. И еще — в ней было достоинство. Не было того утрированного, громогласно выраженного отчаяния, несколько истеричного протеста, дерзостного желания все отвергнуть, сокрушить — того, что отличает сегодняшнее молодежное искусство.

И на то были причины: эстрада — всегда чуткий барометр настроения народа, его устремлений и надежд. Сегодняшняя — это детище 80-х – 90-х годов. И вся неустроенность, озлобленность, суматошливая суета, лихорадочные и часто безнадежные поиски выхода из тупика, ощущение обреченности и ненужности своей — вся наша жизнь воплотилась в трагических возгласах теперешней песенной молодежи.

Эстрада 50-х – начала 60-х несла на себе отблеск хрущевской «оттепели» и тех на строений в стране, в которых преобладала вера в лучшую жизнь и надежда на осуществление задуманного.

Конечно, в тогдашней эстраде не было сегодняшней острейшей публицистики, откровенного разговора на политические и общественные темы, тогда не рисковали затрагивать все те проблемы, на которые замахнулись ныне. Да если бы и отважились — всё бы живо прихлопнули несмотря ни на какие «оттепели».

Да, та эстрада была спокойнее и тише. Но признаюсь — в моей душе осталась ностальгия по той, такой далекой, окутанной дымкой легенд, доброй и душевной эстраде. Она и тогда будоражила, звала людей, но звала к другому, нежели сегодня. И я не знаю, какой из них отдать предпочтение — сегодняшней или той...

Не буду сталкивать их, противопоставляя и разводя по разным углам. Много достойного есть и сегодня. Много славного было и тогда.

Наверное, ностальгия обусловлена еще тем, что то была эстрада моей молодости? Конечно же, и этим объясняется мое отношение к ней. Но — не только этим.

Скорее, это ностальгия по тому времени, когда вступила в жизнь и в искусство плеяда людей, прозванных «шестидесятниками».

Мы должны помнить: никто из нас не начинал на пустом месте. Перед нами шло поколение великих талантов, вложивших Души и сердца в создания своего времени. Мы приняли от них поле вспаханным, ухоженным, где взрастали добрые посевы, дающие радость людям. Не следует забывать об этом.

...Итак, 1959 год. Для меня начинается новый этап. Отныне я связан с эстрадой — на долгие годы.

И вот я сижу на амвоне в церкви, что на проезде Владимирова (теперь это снова Никольский переулок), в самом центре Москвы, рядом со зданием ЦК КПСС. Это не неуклюжая шутка: ВГКО и в самом деле размещалось в бывшей церкви, а кабинет главного режиссера был устроен на амвоне, куда вели три широкие ступени.

По поводу главного режиссера, восседающего на амвоне, артисты эстрады мгновенно начинают веселиться: слагают куплеты, пишут эпиграммы. Часть из них доходит до меня, сначала веселя, а потом и раздражая своей назойливостью. Через мой кабинет ежедневно проходит нескончаемый поток людей; придумывая всякие проблемы, они приходят поглазеть на вновь испеченного главного. Все они «зубры» эстрады и знают все наперед. Они уже видели вереницу худруков и главрежей, которые приходили ненадолго и быстро уходили. Я для них — один из многих. Некоторые так прямо и спрашивают, мило улыбаясь:

— Вы к нам надолго?

— Это будет зависеть от вас.

— Но и от вас!

— Конечно. Но все вы будете или помогать, или мешать.

— Мы всегда помогали всем вашим предшественникам!

— Они поэтому ушли?

В первые же дни я получил от артистов и администраторов массу предложений: срочно поставить десятки номеров — от речевых жанров до дрессировщиков удавов, — поставить эстрадные программы, написать сценарии...

К вечеру, когда прекращался этот пестрый поток, я, вспоминая прошедший день, проклинал себя — зачем согласился? Но было поздно: я уже «приступил к обязанностям».

На эстраде всегда было непросто. Сложности, и большие, были и в те годы. Обстановка тогда была такова, что всей жизнью эстрады управляли старые мастера, группировавшиеся вокруг Московского театра эстрады. Это был своеобразный ареопаг. Все определяли они: их слушались, их мнение было решающим, и никто его не оспаривал.

Я в этом убедился, когда впервые встретился со «стариками» на совещании в театре.

На художественном совете ВГКО предстояло утвердить план работы на 1960 год. Управляющий ВГКО, боявшийся эстрадных «стариков», уговорил меня предварительно обсудить план с ними. «Старики» ехать в ВГКО отказались и назначили встречу в своем «штабе». Все собрались в кабинете Н. П. Смирнова-Сокольского, художественного руководителя театра.

* * *

О Николае Павловиче разговор особый. Это была фигура ярчайшая. Именно он стал создателем Театра эстрады, и, если бы не его неуемная энергия и «всепробиваемость», этого бы театра Москве не видать.

Смирнов-Сокольский обладал редким даром руководителя: он привлек к работе лучшие артистические силы, лучших сатириков, отличных композиторов.

Борис Ласкин, Владимир Поляков, Владимир Масс и Михаил Червинский, Владимир Дыховичный и Морис Слободской, Яков Костюковский, сам Смирнов-Сокольский писали для театра интермедии, сценки, монологи.

Были приглашены композиторы Матвей Блантер, Александр Цфасман, Александр Долуханян, Никита Богословский и другие.

В театре забурлила жизнь.

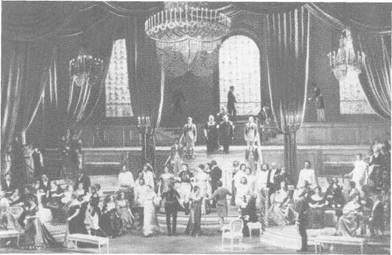

Конечно, для эстрады это стало новым стимулом, и в первые годы существования театр работал интенсивно и интересно. Программы «Его день рождения», «Добро пожаловать» с участием многих мастеров, построенные на добротном литературном материале, имели успех у зрителя. Но в постоянном участии в каждой программе одних и тех же «мэтров» таилась и некая «мина замедленного действия».

На сцене у каждого крупного мастера была своя неповторимая маска. За грани этого образа, складывавшегося годами, никто из них не рисковал выйти. Да это, очевидно, и было невозможно. Поэтому каждая новая программа театра, где почти всегда было обязательным участие одних и тех же артистов, по существу, была еще одним вариантом старого, уже бывшего в употреблении.

Менялись авторы, постановщики, писались новые декорации, звучала новая музыка, но старые мастера оставались в своих — уже привычных — масках. Поэтому интерес к Московскому театру эстрады постепенно пропадал, и его творческий актив понемногу начал таять. Программа «Московские вечера» (сценарий, пролог и конферанс В. Полякова и Н. Смирнова-Сокольского), поставленная в эстрадном театре сада «Эрмитаж» летом 1959 года, одобрения не встретила и успеха не имела.

Н. П. Смирнов-Сокольский переживал за судьбу своего детища, но продолжал бороться: требовал большую постоянную труппу, дотаций. Ему обещали, но, как обычно, ничего не дали. Постепенно и он сам стал охладевать к театру: все реже появлялся на его сцене и в концертных залах, сосредоточившись на писательстве.

У него была страсть — собирательство книг, их систематизация. Библиофилом он был выдающимся и писал о биографиях книг, о поисках и находках — замечательно. В 1959 году вышли его «Рассказы о книгах», в 1960 году — второе издание. Он был принят в Союз писателей, введен в Ученый совет Библиотеки им. Ленина, участвовал в работе «Клуба любителей книги», продолжал пополнять свою уникальную библиотеку и даже исполнял на эстраде фрагменты из «Рассказов о книгах».

Человек он был неуемный. Темперамент захлестывал его. Вокруг него всегда бушевали силы — и центростремительная, и центробежная. Эти силы постоянно сталкивались, производя взрывы. Вокруг него вообще постоянно было много шуму. «Он ничего не делал тихо — громкий был человек!» — писала о нем его супруга Софья Близниковская.

Человек чрезвычайно эрудированный, он не получил систематического образования: окончил всего три курса Коммерческого училища. Но в нем билась научная жилка — дар исследователя, ведущего многие годы библиофильский поиск. Уникальная библиотека Николая Павловича после его смерти была целиком передана в Библиотеку им. Ленина. (Теперь у нее другое название — Российская государственная библиотека.)

Он по праву считается родоначальником публицистического фельетона на эстраде — и как автор, и как исполнитель.

Всю жизнь Н. П. Смирнов-Сокольский боролся за достоинство артиста, за уважение к Эстраде. Он всегда был в спорах, в конфликтах. На коллегиях Министерства культуры, на худсоветах, на всевозможных совещаниях и конференциях всегда были слышны раскаты его низкого хрипловатого голоса, изрекающего одну за другой остроумнейшие сентенции в любой адрес — министра, его замов, любого должностного лица. Острослов он был грандиозный, попасться ему «на язычок» было опасно.

Что же касается его актерских дел, то тут у меня (каюсь!) возникали сомнения. Начиная с внешнего вида (критика в восторге писала об «образе советского фельетониста», прославляя внешний вид Смирнова-Сокольского). Он был всегда одет в длинный темный бархатный пиджак, на груди красовался большущий светлый бант: то ли костюм вундеркинда-музыканта, то ли парижский художник Марсель из оперы Пуччини «Богема», но уж никак не «образ советского фельетониста». Скорее — какой-то живой анахронизм, пришедший совсем из других времен.

Исполнял он свои фельетоны всегда в одной и той же наступательной грубоватой манере — независимо от содержания литературного материала. На эстраду он не входил — влетал, врывался и начинал наступать на зал — громко, уверенно и предельно позитивно. Мне он запомнился этаким рычащим оптимистом, полным пафоса веры в победу светлого будущего.

В обращении с людьми я не мог его воспринимать: много, увы, было крика, неожиданных выходок. Но все это было наносным, преходящим. Главное в Николае Павловиче — огромное желание и умение продвинуть эстраду в завтрашний день, сделать ее сильнее и лучше.

...И вот на встречу с таким своеобразным человеком направился я зимой 1959 года.

Помню, как войдя в кабинет, стоял под перекрестным огнем изучающих меня взглядов. Присутствовали Л. Утесов, Н. Смирнов-Сокольский, И. Набатов, Л. Миров, Л. Маслюков, М. Гаркави, М. Новицкий, А. Менакер и еще кто-то — уже не помню. Словом, весь цвет эстрады. Появление молодого худрука энтузиазма у присутствующих не вызвало.

То ли я показался им слишком молодым, то ли лицо мое не отвечало тогдашним эстрадным стандартам — бог весть. Но что было — то было: все «старики» смотрели на меня без особой симпатии. И мог ли предположить я, да и все присутствующие, что придет время, и большинство из них станут педагогами моей кафедры, и мы подружимся с ними на долгие годы — вплоть до конца славных их дней?..

Разговор, вначале сдержанный, осторожный, полный намеков и иносказаний, касался больной темы — как будут использованы «старики» в предстоящем сезоне? И нужны ли они вообще?

Этот вопрос — «может, мы уже не нужны? может, без нас?» — повторялся в каждом выступлении.

«Старики», наверное, сгоряча не учли, что составлению плана будущего года предшествовала достаточно скрупулезная работа: редакторам ВГКО было известно, что они хотели сами делать, а со сценариями и текстами, написанными для них, я был в основном ознакомлен. Все это, естественно, в плане было учтено.

Первым в поддержку плана выступил Утесов и ушел — торопился на репетицию.

Дальше разговор пошел без особых всплесков. Ожидаемого скандала не произошло: для него не было причин. Единственным, кто стал накалять обстановку, был Смирнов-Сокольский. Он почему-то ревниво отнесся к успеху только что прошедшего в Кремлевском театре моего спектакля-концерта «Красавица народная».

Это был лирический рассказ об искусстве народов Поволжья. Тема великой русской реки объединяла все многочисленные эпизоды спектакля, в котором был и целый ряд эстрадных номеров. Спектакль ставился в Куйбышеве (теперь — опять Самара). Когда шли последние репетиции и спектакль уже стал видеться как единое целое, мне пришла идея сопроводить все действие, которое происходило на теплоходе, комическими объявлениями из радиорубки теплохода (этот текст написал М. Грин).

«Прокатав» спектакль в Куйбышеве и Саратове, мы в декабре привезли его в Москву. В это время здесь проходило Всероссийское совещание по вопросам эстрадного искусства. Н. П. Смирнов-Сокольский приложил много сил для его организации. Он добился, что открытие совещания и дальнейшая работа проводились в Кремлевском театре. Заседания шли утром, а вечером на сцене был показ лучших работ. В их число был включен и мой спектакль.

Смирнов-Сокольский очень гордился успехом своей очередной инициативы. Он говорил: «Доведя эстраду до Кремля», верил, что теперь для нее наступил наконец-то «золотой век». Свою статью о совещании он назвал «Теперь дело пойдет!».

Несколько вечеров в Кремлевском театре выступали мастера эстрады, и стали уже распространяться слухи, что на один из спектаклей придет руководство страны.

Знаменитые популярные артисты, они тем не менее волновались, ждали. Но неожиданно руководство пришло на мой спектакль.

Не моя вина, что из всех эстрадных программ Хрущев выбрал именно «Красавицу народную». Веселое, полное музыки, песен и танцев, молодежное представление понравилось генсеку и всему Президиуму ЦК.

Первыми, кто отреагировал на это, были работники Кремлевского театра, из которого за несколько месяцев до этого я со скандалом ушел. После спектакля меня прямо-таки зацеловали: начальник театра, рабочие сцены, постановочной части, пожарники — словом, весь «славный коллектив». К общим восторгам потом присоединились и доблестные гардеробщики, еще несколько месяцев назад дружно позорившие меня.

Наутро центральная пресса посвятила «Красавице народной» восторженные рецензии.

Конечно, по тем временам такое представление было заметным событием. Настроение в стране царило приподнятое: хрущевская «оттепель» еще не буксовала, и всех нас окрыляла молодая надежда на лучшее. Думаю, что наш спектакль в какой-то мере был отражением этого.

Успех «Красавицы народной» радовал многих, так как большинство увидело в этом поддержку нашего общего дела, а не лично режиссера Шароева. Реакция же «стариков» была неожиданная. Может быть, их задело то, что я нарушил один из законов эстрады — обязательное присутствие в концерте звезд? Наш спектакль был «беззвездным», а успех тем не менее имел.

На совещании Н. П. Смирнов-Сокольский с неудовольствием обратился ко мне, спросив, почему Президиум ЦК проигнорировал другие спектакли, шедшие в Кремлевском театре, а выбрал мой. Я довольно резко ответил, что я не генсек, и с таким вопросом ему лучше обратиться лично к Хрущеву. Судя по всему, мой ответ «старикам» понравился, они даже заулыбались, переглядываясь. Улыбнулся и Смирнов-Сокольский и вдруг сказал примирительно:

— Ну, поймите нас. Мы, мастера эстрады, отдали ей всю жизнь. А теперь, значит, мы уже не нужны, а нужны вот эти ваши «Красавицы народные».

Я сказал ему (в чем был глубоко уверен тогда, в чем и сегодня не сомневаюсь), что эстрада настолько многообразна и многолика, что в ней всему, что представляет художественный интерес, найдется достойное место.

— Но это во многом зависит от вас, — перебил меня Смирнов-Сокольский. И неожиданно добавил: — Это я говорю вам как художник художнику.

«Старики» изумились, услышав эту сентенцию из уст того, кто обычно крыл и ругал всех, в том числе и меня.

На этом совещание закончилось. Мы простились вежливо, но не более. Было ясно, что я у них «не прошел». Потом мне дорого обошлось это неприятие меня «стариками».

Но прошло время, мы подружились и не без юмора вспоминали начало нашего знакомства.

Я сдержал обещание: к весне лучшие концертные площадки Москвы были предоставлены и мастерам эстрады, и молодым артистам.

Летом в Москве пошел новый спектакль-концерт «Северное сияние», который я поставил по своему сценарию. Героем спектакля стал молодой Кола Вельды (сценарий писался на него). Спектакль имел успех, хотя опять в нем не участвовала ни одна из звезд. Я продолжал линию, о которой заявил на встрече с мастерами эстрады.

В конце 1959 года ко мне на прием пришли Лев Миров и Марк Новицкий. С ними был режиссер Александр Конников. Говорил в основном Лев Борисович. Он интересно и увлеченно рассказал об их идее — создать мюзик-холл. (Этот жанр к тому времени был прочно забыт.) И убедил меня поддержать затею. Но прошло больше года, прежде чем состоялся первый спектакль Московского мюзик-холла.

В Московском театре эстрады

К осени 1960 года Н. П. Смирнов-Сокольский оставил пост художественного руководителя Московского театра эстрады. Его уход был тяжелым ударом не только для него самого, но и для дела. Вместе с ним ушел и директор; театр остался «без руля и без ветрил».

Когда мне предложили стать худруком театра, я, подумав, согласился: мне казалось, что наконец-то у меня в руках будет конкретное дело. В ВГКО меня мучило, что необъятное эстрадное хозяйство никак не поддавалось руководству. Ведь это был не театр, не стационар, где все всегда на месте и никто никуда не уезжает, не исчезает. Эстрада вечно в движении, в пути, и гастроли — одно из главных условий ее существования. Руководить многими тысячами концертов, ежедневно происходящими по всей стране, — утопия. Меня не случайно называли в ВГКО «худруком Черного моря». Обидно, но справедливо. Я понимал, что пора возвращаться к конкретным делам.

Бытует мнение, что в Московском театре эстрады никогда не было постоянной труппы. Но это верно только отчасти. Не было труппы общей — для больших спектаклей. Но актерские силы при театре существовали: это были четыре, как тогда называли, «постоянных коллектива», а по существу — четыре самостоятельных эстрадных театра.

Первый среди них — «Театр двух актеров», сатирический дуэт Марии Мироновой и Александра Менакера. Главной актрисой в нем была М. В. Миронова — уникальное явление, выдающееся дарование, создательница не просто незабываемой галереи женских типов, но больше — целого направления на эстраде. Талантливым и острохарактерным актером был и А. С. Менакер, обладавший от природы музыкальностью, вкусом, человек высокой культуры. Эти качества родителей счастливо проявились в их сыне — замечательном театральном, эстрадном и киноактере, незабвенном Андрее Миронове.

Деятельность А. С. Менакера не ограничивалась актерской профессией. Фактически он был и директором, и худруком этого мини-театра, неутомимым «собирателем» авторов и режиссеров, композиторов и художников. Для «Театра двух актеров» были характерны гротеск, сатирическая гипербола, яркая эстрадная форма, органически сплавленная с глубоким психологизмом. И авторы у них были первоклассные: Владимир Дыховичный и Морис Слободской, Борис Ласкин, Григорий Горин, Леонид Зорин.

В Московском театре эстрады существовали и три молодежных коллектива.

В студии «Юность» собрались молодые исполнители различных жанров, которые вскоре стали известными: конферансье Вадим Реутов и Владимир Ухин, куплетист и фельетонист Михаил Ножкин, музыкант Давид Тухманов. В дальнейшем, когда студия распалась, каждый из них пошел своим путем в искусстве: В. Реутов стал эстрадным режиссером, В. Ухин — известным диктором телевидения, М. Ножкин — известным автором и киноактером, а песни Д. Тухманова запела вся страна (и среди них знаменитый «День Победы»). Но и тогда, когда их возраст соответствовал названию студии, они были творчески интересными людьми.

Существовал и коллектив «Комсомольский патруль», душой которого были Борис Владимиров и Вадим Тонков. В их спектаклях в разное время принимали участие В. Деранков и Т. Бестаева. Основой репертуара были злободневные сатирические сценки, эпизоды и фельетоны, посвященные молодежной теме.

В. Тонков и Б. Владимиров играли тогда самые различные роли и делали это, надо сказать, отлично. Я их знал еще по ГИТИСу, где мы учились в одно время — Вадим на актерском, а Борис на режиссерском факультете (у Ю. А. Завадского). Прославились они позже, когда стали «бабками» — масками комических старух — Авдотьей Никитишной и Вероникой Маврикиевной. А начало этим маскам положил фельетон Виктора Ардова «На футболе», где Владимиров впервые появился в образе Авдотьи Никитишны. Было это в 1961 году.

О третьем молодежном коллективе — Новом Московском театре миниатюр — надо сказать особо. Это был коллектив со своим неповторимым творческим почерком.

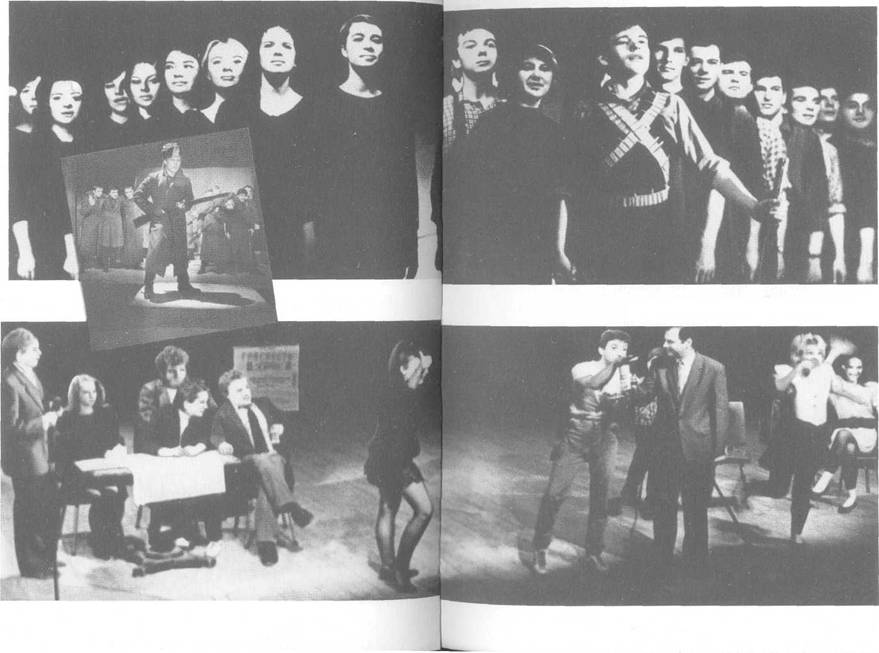

Его создатель и художественный руководитель — талантливый писатель-сатирик Владимир Поляков — прошел прекрасную школу у А. И. Райкина, для которого написал ряд программ и миниатюр. В эстраде он уже многое знал и умел. Он отказался от звезд, собрал молодых актеров, окончивших театральные вузы, и осенью 1959 года Театр миниатюр открылся спектаклем «Итак, мы начинаем!».

Владимир Поляков привлек к работе и отличных авторов: Михаила Светлова, Юрия Олешу, Владимира Дыховичного, Бориса Ласкина. Кроме того, он сам писал для каждой новой программы театра. Работа у них шла интенсивно: в течение буквально одного-двух сезонов в театре выросла плеяда молодых талантливых артистов: З. Высоковский, В. Корецкий, В. Деранков, Е. Жуков, В. Ширяев, Р. Рудин, Н. Поливанова, Н. Лапшинова.

Выделялась Мария Полбенцева, уникальная актриса, одинаково мастерски владевшая словом, танцем, пантомимой, игравшая на различных музыкальных инструментах. Украшением труппы была Фая Иванова (Ф. Н. Хачатурян), блистательная эстрадная танцовщица, превосходно владевшая и мастерством перевоплощения, и словом. Помимо танцевальных номеров, которые Фая Иванова исполняла с присущим ей блеском и талантливостью, она участвовала в игровых миниатюрах и сценках как актриса разговорных жанров.

И наконец, Марк Захаров. Выпускник ГИТИСа, он был в Московском театре миниатюр и режиссером, и актером, и автором — словом, с первых же шагов успешно проявил себя в этих трех ипостасях, в которых в дальнейшем достиг таких выдающихся успехов. Помню, как в одном из спектаклей Марк исполнял написанный им монолог Остапа Бендера. Мне кажется, что наметки его будущих фильмов по романам Ильфа и Петрова нащупывались им еще в те годы.

Марк Захаров уже тогда выделялся своим стремлением к острому рисунку, умением выстроить алогичную структуру комического, ясным режиссерским замыслом, а также интеллигентностью и врожденной ироничностью. Эти качества развились и окрепли в дальнейшем, когда М. Захаров пришел в драматический театр, кино, на телевидение, где и проявились с такой замечательной силой. Но истоки их — в его эстрадной молодости. Я вижу, что и по сей день тайная приверженность М. Захарова к эстраде сказывается в спектаклях руководимого им «Ленкома», где много песен, пантомим, танцев. В театре «прижилась» и вокально-инструментальная группа — участница многих захаровских спектаклей.

Московский театр миниатюр имел свое лицо, пока им руководил Владимир Поляков. Когда его вынудили уйти и ему на смену пришел Михаил Рапопорт, а на смену Рапопорту еще кто-то, то театра не стало. Нет, номинально он, конечно, остался. Вслед за В. Поляковым ушли М. Захаров, Ф. Иванова, М. Полбенцева, З. Высоковский, В. Корецкий. И к концу 60-х годов это был уже совсем другой коллектив с другими худруками, но без своего лица. Происходило все это уже после того, как Театр миниатюр вышел из состава Московского театра эстрады.

Как правило, премьеры всех этих четырех коллективов готовились в недрах Московского театра эстрады, и в их работе мне приходилось принимать посильное участие. Кроме этого, на нашей сцене постоянно ставились другие спектакли и концерты. Были и обязательные «дежурные блюда» — открытие летнего сезона в театре сада «Эрмитаж» — нашем филиале.

Программы, которые шли в летнем «Эрмитаже», выдерживались в традиционном тогдашнем стиле. Это был обязательный «набор»: известные мастера с готовыми, в основном уже знакомыми номерами, но бывало, что и с новыми. И происходило парадоксальное — силы собирались «звездные», а дорогостоящие спектакли (режиссеры Александр Дунаев, Лев Рудник) успеха не имели. Появлялись критические статьи в газетах, руководство театра постоянно ругали в обоих министерствах (союзном и республиканском), на совещаниях, посвященных состоянию дел на эстраде. Тогда я не мог еще доказать, что эта форма — «сборная» команда мастеров, собранная по принципу «свистать всех наверх», — в начале 50-х годов имевшая успех, в 60-е уже изжила себя, что необходимо дать дорогу новым формам эстрадных представлений.

На сцене Московского театра эстрады и мне довелось поставить несколько театрализованных программ, в том числе и спектакль-концерт оригинального жанра. Но главными своими работами того периода считаю два спектакля — «Пришедший в завтра» и «Утром после самоубийства». (О них — в следующей главе.)

И хотя в истории рождения спектаклей было мало радости и много безобразий, я счастлив, что поставил их. А «Пришедший в завтра» — вообще самый любимый из всего сделанного мной: спектаклей, фильмов, театрализованных концертов, массовых празднеств.

То, что бушевало, кипело, сжигало сердца 30 лет назад, сегодня стало архаикой. Но ведь пройдет еще 30 лет, и новыми поколениями XXI века сегодняшние наши страдания и радости тоже будут восприниматься как «преданья старины глубокой». Но от этого наши проблемы проще не стали, и легче мы их не переживаем. Каждое время сложно по-своему. И как сказал когда-то поэт:

Чем событья интересней для историка,

Тем для современника печальней.

...Много лет прошло, а все помнится и не дает мне покоя эта история. В ней отразились тогдашние беды эстрады. И многие из них, увы, живы до сих пор. Боюсь, что они останутся и после нас...

Поэты на Берсеневской

Конец 50-х — начало 60-х годов без преувеличения можно назвать временем молодых, напоенным их романтическим духом. Не случайно именно тогда появилась целая плеяда талантливых поэтов, которым суждено было встать в первый ряд нашей литературы: Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский, Белла Ахмадулина.

В те же годы возник «Современник», знаменуя своим появлением нарождавшуюся новую волну в театральном искусстве.

В кино, прорвав многочисленные заслоны, пришли Андрей Тарковский, Василий Шукшин, Марлен Хуциев, Эльдар Рязанов, Элем Климов — блистательные режиссеры, своим творчеством обновившие наш кинематограф.

В эти годы значительно помолодела и эстрада: в нее буквально ворвался отряд талантливых артистов, и узкий круг прежних мастеров, ревниво охраняемый многие годы, стал стремительно расширяться. Эстрада «задышала», стала интереснее, разнообразнее.

В этом процессе был «виновен» и я, введя конкурсную систему, еще работая в ВГКО, что способствовало притоку свежих сил. Придя в Московский театр эстрады, я продолжал эту линию.

Поставив несколько «проходных» программ, я готовился к большому спектаклю, который хотел осуществить в основном силами молодых. У меня давно была мечта поставить спектакль о Маяковском, чтобы его поэзия, такая разная и неожиданная, такая пронзительная, стала бы основой, главной темой.

Просмотрев много материала, я остановился на пьесе А. Липовского «Во весь голос». Там для меня было главное — Маяковский в борьбе, в бурном процессе, в отстаивании своих позиций.

Но, написанная для драматического театра, пьеса требовала переделки. И мы с Липовским приступили к написанию нового варианта.

Форма спектакля определилась сразу — спектакль-диспут, потому что именно он наиболее подходил к творчеству Маяковского, обращенному непосредственно к сердцам людей, их совести, зовущему отстаивать свою позицию, бороться. В спектакле-диспуте была возможность построить действие на споре, на столкновении различных точек зрения, на постоянном напряжении.

Маяковский патетичен — и спектакль мыслился как патетический разговор о будущем. Но Маяковский и сатиричен — он в ряду великих сатириков: Зощенко, Булгакова.

Спектакль-диспут давал возможность построить действие «свободно и раскованно», максимально вовлекая в него зрительный зал. При таком решении вспоминались легендарный зал Политехнического и вечера поэзии Маяковского в нем, каждый раз превращавшиеся в горячие споры: равнодушных не было — поэта или пламенно любили, или так же неистово ненавидели.

И спектакль мне мечталось сделать как бы продолжением тех диспутов — взрывным, не убаюкивающим зрителя, а будоражащим его, заставляющим занимать позицию «за» или «против».

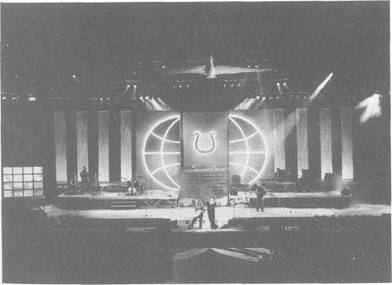

Происходившее на сцене должно было дополняться реакцией актеров, размещенных в различных местах зрительного зала, акробатикой под самым потолком-куполом, демонстрацией полиэкранного кино несколькими проекторами.

А начало спектакля-феерии было задумано просто: на авансцену выходила девушка и сообщала, что в гости к нам приехали молодые поэты. Они начинали читать свои стихи. А потом на сцену к ним выходил сам Маяковский.

Пять больших экранов, то появляющихся, то поднимающихся и исчезающих, были смонтированы на сцене, в порталах и над сценой. Когда они все опускались, их серебристый тон и стремительные линии давали ощущение то ли звездолета, то ли фантастической «машины времени».

На экраны проецировались кинокадры — на один, на три или на все пять. (Тогда, в 1962-м, полиэкран производил колоссальное впечатление.) Кинодействие переносилось с экрана на экран, продолжалось на сцене, вновь возвращалось на экраны. Динамику дополняли три сценических круга, находившихся один в другом (точнее, круг и два кольца). Круги все время были в движении и в сочетании с полиэкраном создавали эффект стремительно развивающегося действия.

В кульминационных сценах включались дополнительно 12 проекторов, давая изображение на высокий сферический потолок зала.

И. Смирнова и Р. Юрьев в сцене из спектакля «Пришедший в завтра»

Л. В. Маяковская — сестра поэта — была нашим консультантом

Р. Филиппов в роли Маяковского

М. Ножкин в спектакле «Пришедший в завтра»

В сценарии было много стихов Маяковского — он был весь буквально пронизан его поэзией. Она представлялась мне в самых разных решениях: и как художественное чтение, и как ввод к номерам. И наконец, на темы стихотворений был придуман целый ряд номеров в различных эстрадных жанрах. Например, стихотворно-пантомимным был «Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру». Куплетным номером с танцами стал «Хулиган».

Все пантомимы начинались с того, что изображение словно оживало, воплощаясь в конкретный образ на сцене. Исполнителем этих номеров был один актер — совсем еще молодой тогда Михаил Ножкин.

Но главным номером оригинального жанра, с участием многих исполнителей, были «Прозаседавшиеся».

Он начинался со стихов, которые читал Поэт:

Чуть ночь превратится в рассвет,

вижу каждый день я:

кто в глав,

кто в ком,

кто в полит,

кто в просвет,

расходится народ в учрежденья.

На экране возникала известная карикатура Кукрыниксов, и разворачивалось действие...

В сценарии было записано:

«...Лучи высвечивают пантомиму «Прозаседавшиеся». Они спят за столом, вкусно и громоподобно храпя. Начальник, сидящий во главе стола, проснулся, рявкнул. Все проснулись, вскочили. Работа началась...»

Основным приемом в этой пантомиме был перевод метафор в действие: цифры брались «с потолка», председатель «давал накачку» подчиненным при помощи пожарного насоса, а докладчиками стали свистуны — «свистит», когда говорят про врущего... А в разгар номера вдруг приходили в движение три сценических круга, и «прозаседавшиеся» стремительно разъезжались в разные стороны — «дело расползалось», как говорили.

В финале эпизода громко звучал голос Поэта, уничтожающе итожа все, только что промелькнувшее, как в гротесковом кошмаре:

Мечтой встречаю рассвет ранний:

«О, хотя бы

еще

одно заседание

относительно искоренения всех заседаний!»

Когда вышел спектакль, во многих рецензиях отмечали именно номер «Прозаседавшиеся».

* * *

О существовании в Москве уникальной сцены с тремя кругами в театре на Берсеневской набережной все давным-давно позабыли. Более того, круги так забили, что их невозможно было разглядеть под досками. Я обнаружил тройной круг, только спустившись в трюм сцены, где, по счастью, сохранился механизм, приводящий все в движение.

Однажды в театр заехал замечательный ленинградский режиссер Н. П. Акимов, с которым мы дружили. Зная его страсть к постановочным неожиданностям, я повел его в трюм и открыл эту «тайну театра». Он был в восхищении и так загорелся, что обещал только из-за этих кругов поставить спектакль в Московском театре эстрады.

Но пока круги были забиты досками, и прежде чем их открыли, прошло времени немало. Драться за это пришлось долго: никто, как всегда, не хотел для себя лишних хлопот. Дирекция, постановочная часть, даже пожарные, какие-то комиссии, зачастившие в театр, чтобы не пускать круги, — все это долго пришлось «переламывать». Наконец со сцены сняли настил, включили механизм, и круги поплыли по сцене. И так долго пришлось преодолевать чужое безделье и фантастическое нежелание что-либо делать, что пуск кругов показался чем-то сказочным. Эта история была лишь началом безобразий, сопутствовавших постановке «Пришедшего в завтра».

* * *

...Службы Театра эстрады, обленившиеся до предела (ибо сборные концерты почти не требовали от них никаких усилий), надо было менять. Они не только ничего не хотели делать, они ничего и не умели. Особенно выделялся своим наглым бездельем заведующий постановочной частью — человек, от которого многое зависит на сцене. Он демонстративно не желал утруждать себя, ибо находился в приятельских отношениях с дирекцией театра. Более того — каждый день после 12-ти он напивался. То, что он был пьян, — не было сомнения: лыка не вязал, на ногах держался с трудом. Но — чудо! — от него не пахло водкой. Вот поди ж ты — и бороться не с чем, ибо причина — не доказана. Однажды я, доведенный до крайности, вызвал медицинскую экспертизу, и она наконец-то установила причину: сообразительный алкаш «балдел» с помощью... водочных клизм. Убивал сразу двух зайцев — и удовольствие получал, и водкой изо рта не пахло. Я его выгнал, конечно, в тот же день. (Его вернули в театр, когда поняли, что я его вот-вот покину.)

В сценарии, наравне с главной темой, развивалась параллельная линия последних, самых тяжелых, месяцев жизни Маяковского.

Поэт был загнан государственной машиной в тупик, выхода из которого, как он сам понимал, не было. Маяковскому дорого обошлась его сатирическая линия. Давно — еще в начале 20-х годов — он был взят под подозрение, и симптоматичным и грозным предупреждением прозвучали слова Луначарского, сказанные им в 1921 году. Этот выпад первого наркома просвещения сегодня забыт, о нем никто не вспоминает, но его нельзя забывать, ибо это о многом говорит:

«Партия как таковая, коммунистическая партия, которая есть главный кузнец новой жизни, относится холодно и даже враждебно не только к прежним произведениям Маяковского, но и к тем, в которых он выступает трубачом коммунизма»[2].

Это был не просто нравоучительный наркомовский тон. Не просто «красное словцо». То была уже угроза. И не надо было ждать 1937 года, ибо в начале 20-х уже начались политические процессы. Мне всегда казалось, что истоки трагического 14 апреля 1930-го надо искать в начале 20-х. И угрожающая статья Луначарского — один из них.

Поэтому первая часть спектакля-феерии, несмотря на много смешных сатирических сцен, была окрашена трагической нотой. Эта тональность ощущалась и в лирической линии — печальном воображаемом разговоре с Татьяной Яковлевой (слышался только ее дальний голос). Из этой сцены прощания рождалось чудное «Письмо Татьяне Яковлевой»:

...Ты одна мне

ростом вровень,

стань же рядом

с бровью брови,

дай

про этот

важный вечер

рассказать по-человечьи...

Ты не думай,

щурясь просто

из-под выпрямленных дуг.

Иди сюда,

иди на перекресток

моих больших

и неуклюжих рук...

Маяковский рвался в Париж к Татьяне Яковлевой, но его не пустили. Не пустил НКВД. По чьему навету или злой воле — сейчас никто не докажет. Можно только догадываться.

Хотя, впрочем, А. Гладков[3] достаточно откровенно рассказал об этом. По его утверждению, Борис Пастернак говорил: «Квартира Бриков была, в сущности, отделением московской милиции». И дальше: «...когда В. В. влюбился в Париже в Татьяну Яковлеву, сделал ей предложение и должен был снова ехать осенью 1929 года в Париж, ему не дали визу. Возможно, Брики опасались женитьбы Маяковского на эмигрантке и, вероятно, информировали об этом Агранова. На Маяковского этот первый в его жизни отказ в визе произвел страшное впечатление. С его цельностью он не мог понять и примириться с тем, что ему, Маяковскому, не доверяют. Тут начало внутренней драмы, которая и привела его к самоубийству. ...Во вмешательстве Агранова было нечто зловещее. Вероятно, Б. Л. (Пастернак) имел в виду этот эпизод, который, друзья Маяковского знали».

* * *

...А в спектакле звучала проникновенная музыка Шостаковича, и Поэт, прощаясь с нами, читал то четверостишие, которое он приводит (в переделанном виде) в своем последнем письме:

Как говорят —

«инцидент исперчен».

Любовная лодка

разбилась о быт.

Я с жизнью в расчете

и не к чему перечень

взаимных болей,

бед

и обид.

И уходил через весь зал в узком луче света.

А во всю сцену возникали его громадные глаза, пристальные, требовательные, вглядывающиеся в сегодняшний день. (Это проецировался увеличенный во сто крат фрагмент одного из портретов Маяковского.)

Во второй части спектакля поэзия Маяковского приходила в сегодняшний мир, как бы совершая путешествие по всему земному шару, теперь уж как поэтический образ. Рядом с Поэтом возникал хор, помогавший ему найти точное слово, точную рифму.

Вместе со своими стихами он возвращался в Париж, в Америку, в Мексику. И везде оживала его поэзия — поэзия, идущая по миру.

Зрители с Поэтом оказывались и в космосе — его поэма «Летающий пролетарий» давала эту возможность. Главы «Будет» и «Утро» были переведены в пантомимное действие — почти по строчкам. А «Вечер» стал космической любовной сценой.

Сначала Он и Она переговаривались по радио:

— Алло!

Не разбираю имя я...

А!

Это ты!

Привет, любимая!

Еду!

Немедленно!

В пять минут

небо перемахну

во всю длину.

В такую погоду

прекрасно едется.

Жди у

облака —

под Большой Медведицей.

Эта сцена должна была переходить в воздушный полет под куполом зала (высоченный сферический потолок Московского театра эстрады давал эту возможность), а заканчивалась космическим любовным дуэтом на площадке межпланетной станции (при помощи киноэкранов удалось создать эту иллюзию).

...Шел Поэт по земному шару, чтоб в финале воскликнуть:

...Я

земной шар

чуть не весь